墾丁國家公園舉辦 「人文采風—牡丹社遺事」活動

1874年發生於台灣南端的「牡丹社事件」,又稱「台灣事件」,對台灣近代歷史發展影響深遠,史學家形容是「小戰爭,大影響」。今年是牡丹社事件147週年,為了增進大眾對國家公園人文資產的了解,墾丁國家公園管理處將於110年5月22日(星期六)舉辦「人文采風—牡丹社遺事」活動,名額30人,報名費用每人350元(含交通、午餐、保險、解說、資料),為鼓勵青少年參與活動了解在地歷史,0~6歲免費,7-19歲青少年半價特惠,歡迎前往墾丁國家公園管理處官網報名。

琉球漂民事件是導火線

清同治十年(西元1871年),位於琉球群島的宮古島民,因天候因素漂流到台灣東南部的八瑤灣海岸(今九棚),因為對環境的陌生,闖入排灣族的領域,雙方因語言及文化的隔閡產生衝突,其中有54人遭原住民殺害,史稱「琉球漂民事件」。

日軍征台之役後,恆春設縣建城

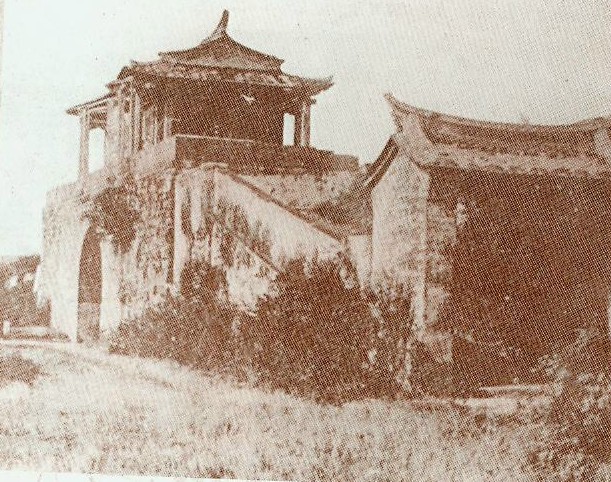

同治十三年(1874年),日本藉此事件以懲凶為理由,派陸軍中將西鄉從道率軍三千五百餘人,登陸琅嶠灣(今車城海岸),當日軍抵石門附近時,遭牡丹社、高士佛社原住民據石門天險抵抗,使日軍攻勢一度受挫;後來日軍三面夾攻,原住民遭敗,此即「牡丹社之役」。日軍隨後在龜山建督府、開設病院,並繪圖測量沿岸各地準備屯田久駐,侵台的野心暴露無遺。因此清廷對台灣的治理態度轉為積極,於是命福建船政大臣沈葆楨為欽差,統籌台灣海防事務;沈葆楨於光緒元年(1875年)奏准在琅嶠築城設縣,並改名為「恆春」。

五月戰雲密佈時節,回顧歷史事件始末

「牡丹社歷史之旅」活動選在5月辦理,即是當年日軍登陸後策動戰事之時,墾管處將邀請牡丹鄉及後灣社區的解說員,與遊客共同探索及回顧這段百餘年前發生在南台灣的歷史事件始末,以及瀏覽認識所經路線的恆春半島人文歷史風物。

活動行程:(共同搭乘巴士)

報到時間及地點:110年5月22日上午08:30恆春東門

恆春東門→統埔琉球藩民五十四名墓→石門古戰場→龜山→龜山軍本營址紀念碑→後灣社區風味簡餐(並觀賞影片)→恆春北門→恆春東門。

墾管處提醒參加活動的朋友,別忘了視天氣狀況攜帶遮陽防風衣帽或雨具、茶水等,並做好個人防護措施。防疫期間並請保持人際距離,並佩戴口罩。