「魷魚遊戲」在墾丁!? 墾丁海域發現3種臺灣新紀錄頭足類

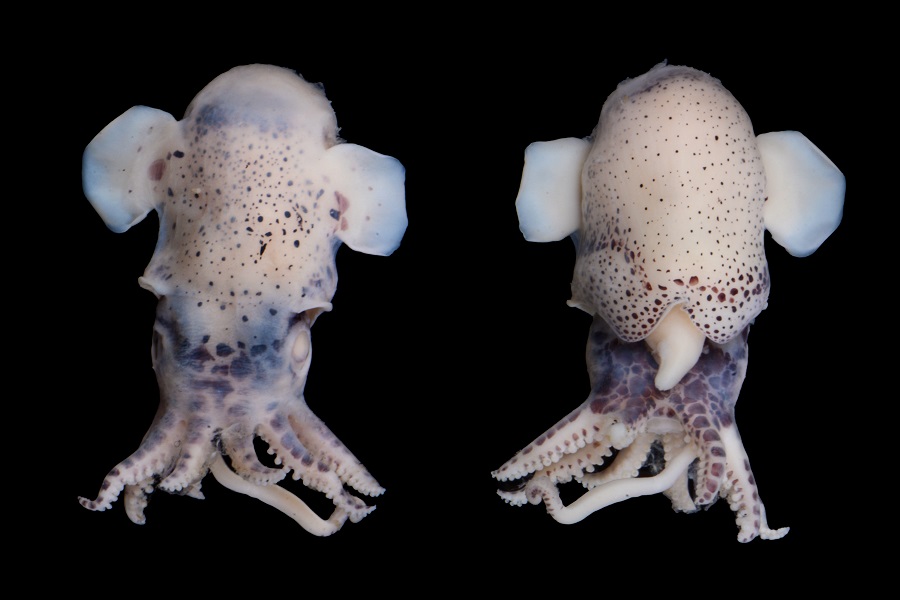

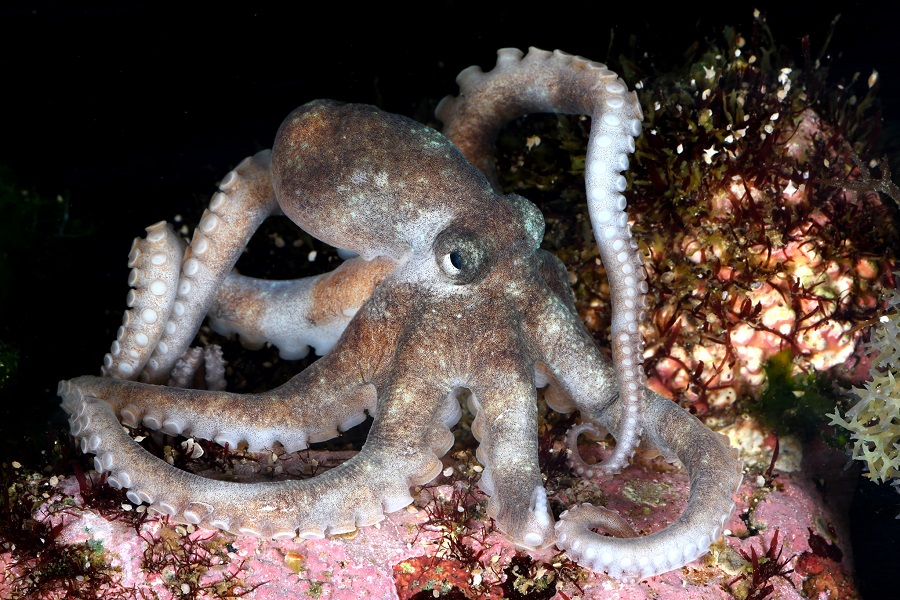

墾丁海域生態豐沛、生物多樣性高,墾丁國家公園管理處(下稱墾管處)委託國立嘉義大學邱郁文博士團隊,進行為期3年的海域軟體動物圖鑑製作暨調查,成果豐碩。在今(110)年度調查中,分別於園區的後灣、白砂以及後壁湖等海域,採集到3種臺灣未曾紀錄過的頭足綱軟體動物,經型態以及分子條碼比對分析,確認為:耳烏賊科的「豹斑耳烏賊」Eumandya pardalota (Reid, 2011);以及兩種章魚科的成員「居家章魚」Octopus incella Kaneko & Kubodera, 2007及「普通柔蛸」Callistoctopus aspilosomatis (Norman, 1993) 。

頭足類擅於偽裝擬態,讓研究團隊在墾丁海域探索中充滿驚喜

墾管處表示,頭足類的章魚和耳烏賊生性隱蔽,大部分為夜行性,白天通常躲藏在岩礁縫隙間或藏身沙底,加上具有絕佳的保護色、甚至會偽裝擬態,一般很難注意到牠們的存在。這次確認3種臺灣新紀錄的頭足類:「豹斑耳烏賊」目前於澳洲、日本琉球群島都有紀錄,棲息於珊瑚礁區的潮間帶至淺海,根據分子生物學鑑定分析結果,墾丁海域發現的個體與琉球群島的親緣關係最相近;「居家章魚」亦在琉球群島有紀錄,個體會獨立居住在珊瑚礁或岩礁的小洞穴中,外套膜長約3公分;「普通柔蛸」則分布於西太平洋熱帶海域的珊瑚礁區,全長44公分。

落實國家公園保護,期待未來持續發現新物種與國人分享

墾管處指出,國家公園長期進行生態保育及監測計畫,有關海域探勘部分,合作的研究團隊仍持續進行調查與研究,相信南臺灣珊瑚礁海域海洋生物多樣性,必然潛藏著許多未被記錄及描述的新物種,期待未來能持續與國人分享發現新物種的好消息。

此外,墾管處近3年來,編撰一系列海域軟體動物圖鑑,出版《寶貝墾丁─有殼海生腹足類》及《寶貝墾丁2─泛後鰓類 (海蛞蝓)》等叢書,該系列第三本《寶貝墾丁3─雙殼、多板、頭足綱》則將於今(110)年底出版,讓大家一覽墾丁海域豐富的頭足類生物及海域保育成果。

期待持續發現新物種

研究團隊目前仍持續採集鑑定其他類群樣本,在墾管處的積極保育策略下,已保護了南臺灣珊瑚礁海域海洋生物多樣性的種源庫。墾丁國家公園海域中勢必然潛藏著許多未被記錄及描述的新物種,期待在國人的支持下,墾丁國家公園海域的保育成果更加豐碩!